新型コロナウイルス感染症の流行により、「抗原検査」という言葉を耳にするようになりました。

自宅で検査できるキットも販売され、手軽に入手できる一方で、その仕組みについて不思議に思った方もいるのではないでしょうか?

また、同じようにニュースで取り上げられた「PCR検査」とは何が違うのでしょうか?

今回は、身近なようで知られていない抗原検査について、検査キットメーカー元研究員が解説します。

抗原検査の仕組み

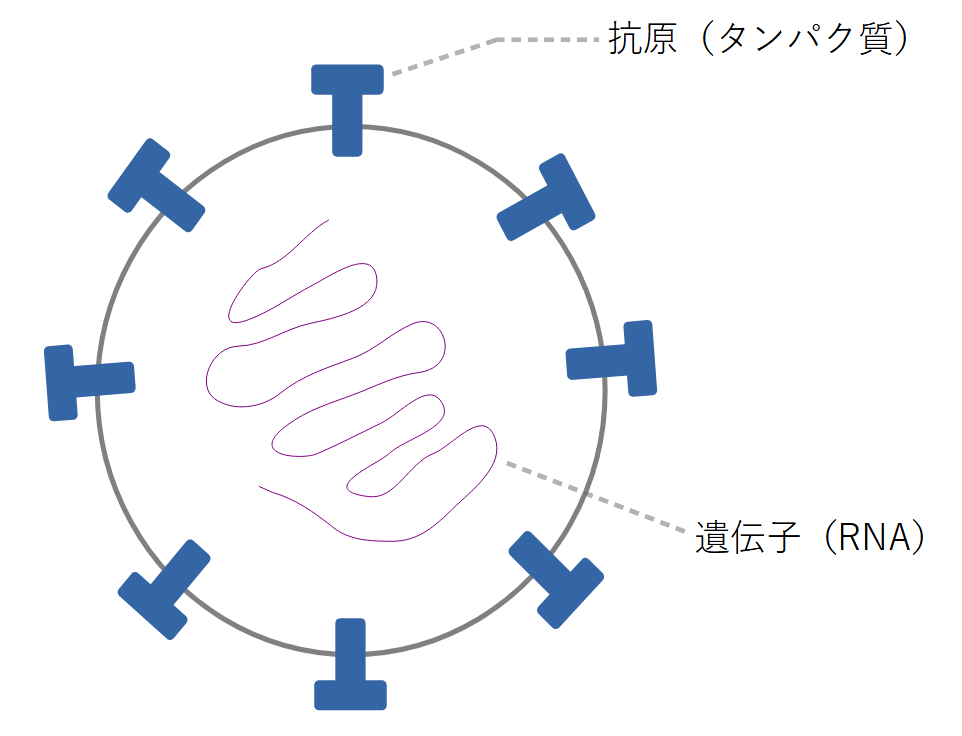

抗原検査は、ウイルスの特定部分を検出することで感染の有無を調べる方法です。

その特定部分は、「抗原」と呼ばれます。

新型コロナウイルスの場合、ウイルスの表面にあるタンパク質が抗原にあたります。

多くの検査キットで用いられる技術が、「イムノクロマトグラフィー」です。

これは、決められた抗原にだけ反応する「抗体」を利用した簡便な検出技術です。

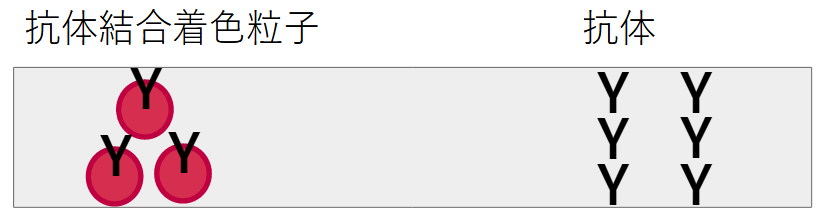

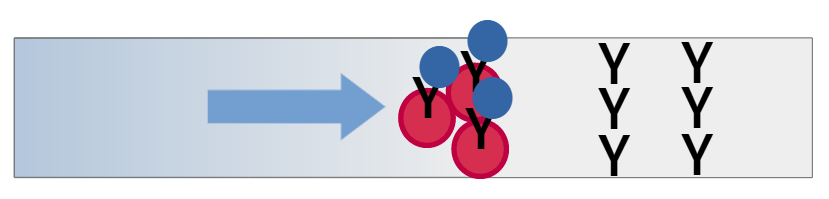

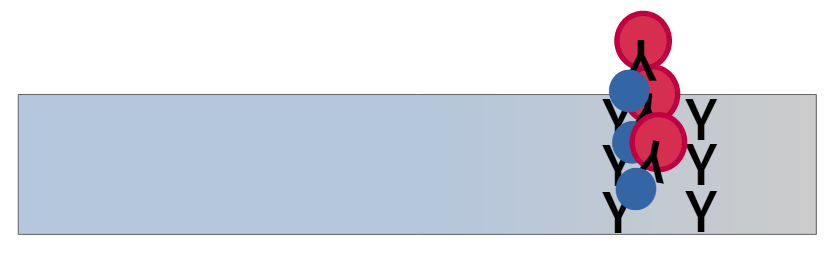

以下に、検査キットの内部を簡略化した模式図を示しています。

四角い膜の左側に固定されているのが、抗体を結合させた着色粒子です。

右側にも抗体が固定されており、これら2つの材料が検査の判定に関わります。

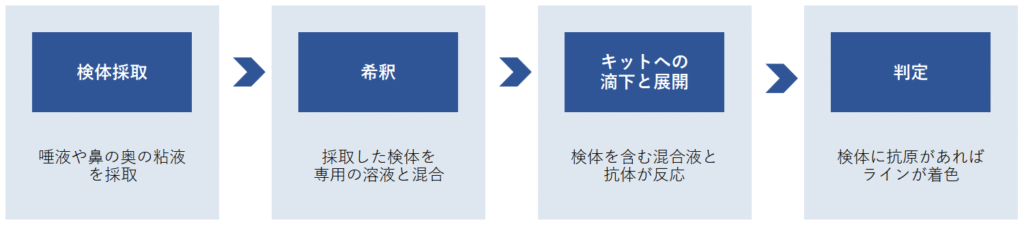

判定までの4つのステップ

検査は、基本的に以下の流れで進みます。

(1) 検体採取

唾液や鼻の奥の粘液など、ウイルスの抗原を含む検体を採取します。

鼻に綿棒を入れられて、痛い思いをした方もいるのではないでしょうか?

(2) 希釈

採取した検体を、専用の溶液と混ぜ合わせます。

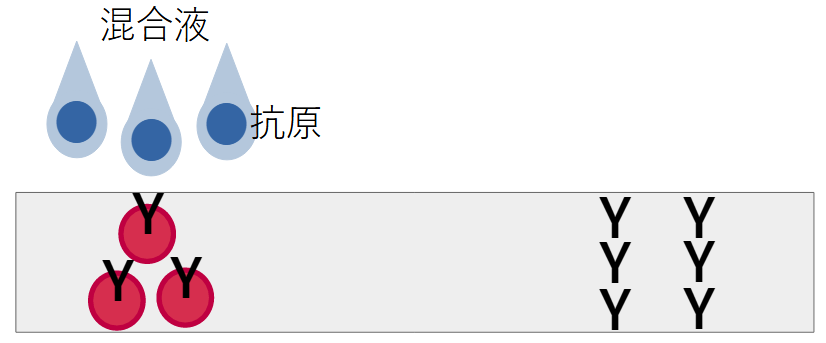

(3) キットへの滴下と展開

検体を希釈した混合液を、検査キットに垂らします。

混合液が反対側へ向かって染み込み、抗体付きの着色粒子を押し流す間に、抗体と抗原が結合。

(4) 判定

固定されたもう一つの抗体が、抗原を着色粒子ごと捉えます。

多くの粒子が集まると、我々の目には線として見えるため、「陽性」と判定できます。

抗原検査とPCR検査の違いとは?

抗原検査としばしば比較されるのが、コロナ禍のニュースで耳にした「PCR検査」です。

どちらもウイルスの感染を調べる検査ですが、両者には違いがあります。

検出対象や検査時間などの観点から、下表で比較しました。

項目の「感度」とは、少ないウイルス量でも陽性と判定できる性能を指します。

| 項目 | 抗原検査 | PCR検査 |

|---|---|---|

| 検出対象 | ウイルスの抗原(タンパク質) | ウイルスの遺伝子(RNA) |

| 感度 | ○ 中 | ◎ 高 |

| 検査時間 | ◎ 短い:約15~30分 | △ 長い:数時間以上 |

| 専用装置 | ◎ 不要 | △ 要 |

| 主な特徴 | 迅速・簡便 | 微量のウイルスも検出可能 |

抗原検査がウイルスの抗原(タンパク質)を探すのに対し、PCR検査はウイルスの遺伝子(RNA)を探します。

抗原検査のメリットは、検査時間が短く、特別な装置も必要ない点です。

装置を買うための投資が要らないため、小さなクリニックでは抗原検査が頻繁に利用されています。

一方で、ウイルスの増殖が進んでいないと、十分な量の抗原を検体から採取できず陽性判定が出ません。

そのため、検査キットメーカーにとっては、より少量の抗原で陽性と判定できることが技術開発のポイントと言えます。

PCR検査のメリットは、微量のウイルスしか存在しない感染初期でも、陽性判定ができる点です。

その理由は、採取した遺伝子(RNA)を材料として、大量にコピーする工程を挟むからです。

一方で、コピーに時間を要するため、抗原検査より長い時間がかかります。

さらに、コピーするための装置も必要です。

まとめ

いかがだったでしょうか?

今回は、抗原検査の仕組み、抗原検査とPCR検査の違いについて解説しました。

抗原検査は短時間で判定できる点、PCR検査は感染初期から判定できる点が主な特徴でした。

本記事を通じ、何気なく受けている検査の仕組みについて、少しでも身近に感じていただけますと幸いです。